出版时间:2015-03-01

定 价:46.00

作 者:董克俊 著

责 编:阴牧云 顾杏娣

上架建议: 自传

开本: 16

字数: 280 (千字)

页数: 384

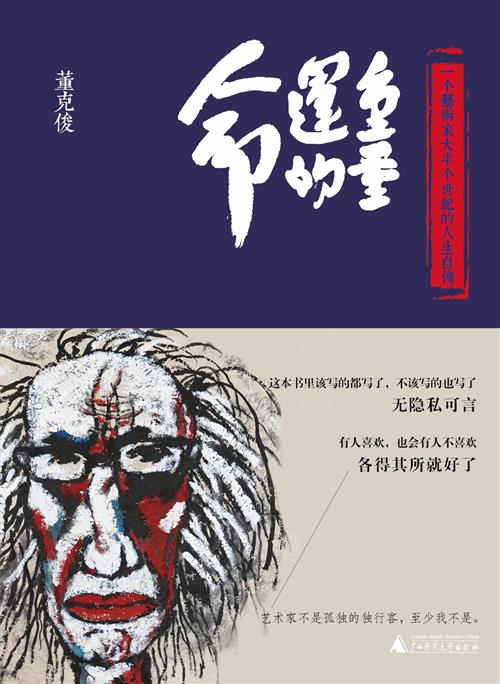

这是一本个人的历史回忆录。董克俊,这位被美国的评论家称为“原始”的现代主义画家,建国后最知名的版画家之一,这位现实生活中的儿子、丈夫和父亲,在年过七旬之后,一笔一画地,记录了作者在风云变幻的历史关头的深刻思索和艰难抉择,他写出了命运的沉重或轻盈,选择的痛苦或快乐,历史的哑默或喧嚣。这是一个人的一生,却讲出了整个时代,文字朴素,情感真挚。

董克俊

1937年生,重庆人。国家一级美术师,获国务院津贴;曾任第四、五届中国美协理事,贵州美协副主席,贵州文联副主席,第七、八、九、十届全国美展版画评委。现任贵州民族学院客座教授,贵州政协画院名誉院长。擅长版画,兼作中国画、油画。作品有《春返苗山》《雪峰寓言木刻插图》《山气》等,曾获全国版画展创作奖,鲁迅版画、贵州省文艺创作一等奖,贵州省版画大展特别奖等多种奖项;参加过多次大型展览。出版物有《雪峰寓言木刻插图集》《董克俊版画集》《董克俊版画新作选集》等。

小 述

第一部 我家住在重庆嘉陵江边上

我家面对嘉陵江,下一个坡就到江边。在秋冬枯水季节,江水后退露出一大片沙滩,除了沙和大量的鹅卵石,河中间由沙滩边延伸出去,一条大石条修建的堤坎,拦着大半河水,以便行船。大量重载的木船沿江而下,顺风飘来一阵阵船工们沉重有力的川江号子声。

第二部 少年人

戴先客为我送来一本精装的艺术日记本,上面印有世界各国的文化名人的肖像和格言。她在日记本中题字写道:“愿你在祖国的花园里留下足够多的种子。”

我希望为生命本身而活着,这样才会产生生命的真正意义。

第三部 红色风暴来了,我要去当工人

我喜欢工地生活,这种生活有一种动力,有挑战性。这里应该是我实现理想的一个基点,它随时都在告诉我,没有人为你安排好一切,自己才是上帝。

第四部 为画而生的我

艺术馆的日常工作仍然照常进行。下班回家,和董重玩耍,最后是睡觉,一家人过着安宁而又甜蜜的生活。

第五部 出了这么远的远门

建立这种古怪博物馆,真是不可思议的社会,不可思议的文化,不可思议的政府。直接用这样赤裸裸不加掩饰的方式,让人直面生死、现实、历史和将来万物皆空的生命结局,这是一个中国人所受到的启示。

第六部 什么是艺术家?

我最喜欢在散步时听到路人说,那是黄老三和它的画家主人……

董克俊先生的艺术和人生,既回应了时代激流对他的召唤,又真实地呈现了个人在时代激流奔涌下的勇气、真诚与抉择,这不仅是一本历经沧桑的回忆录,也是现代中国文化心灵史最感人的断章。作者具有说书人的本领,娓娓道来中自有一种从容淡定和悲天悯人的才情。

——艺术评论家、策展人 管郁达

独见克俊先生,黔地感悟数十年,亦东亦西,亦古亦今,熔于各种材料,求气韻,幽澹,虽取一隅风物,却不泥于所见,更不囿于墨戏符号,发明颇多,细观下來,方知其妙技高逸处,全在身学,不在讲习,犹如枯山听鸟,鸦雀自來,吾身如石,都不惊㤞,故得心声,《神交》一品,最能說明。于是又知,域別形殊,都可安排,惟童心未泯,可屏于穷技。

——诗人、作家 钟鸣

1.普通人的日常生活最为真实。1937年出生的董克俊经历了很多,但在他的笔下没有怨愤和控诉,只是用平静的笔调写下了普通人的日常生活。房子炸了、人没了、书烧了,人们依然生活着……可是每个人的命运都潜藏着让人惊诧的戏剧性。于是我们看到了风风雨雨中走过的岁月,想起我们自己的亲人,既陌生又熟悉。

2. 50年当代美术史的切片。从艺50余年董克俊,可以说是老一辈的艺术家了,自学成才,社会的集体责任感强,关怀现实,相信明天会更好。从工人速写、文革宣传画,到艺术思维空间大解放后的木刻插画,再到中国水墨画,他的作品都带有独立精神、文化反省的特点。他敏锐地感觉到艺术界受社会、政治和市场的影响,包括艺术家群体自然地“解散”,艺术家的话题逐渐不再围绕艺术创作本身,而相互谈起了价格、国内外参展等非常实用主义的东西,可是董老依然爱谈艺术本身的话题。“什么是艺术家?”“艺术家不是孤独的独行客,至少我不是。”一句话表明了他的态度。这本书可看作是50年当代美术史的切片,中国艺术发展的脉络清晰可见。

这书的写作非常坦诚与平实。这是一个人的一生,却讲出了整个时代,记录了艺术家在风云变幻的历史关头的深刻思索和艰难抉择。字里行间,除了老一辈艺术家的艺术追寻之外,作者也用时间、绘画、人、物、景划出了一个空间,这个空间中有祖父祖母、父亲母亲、妻子儿子、远房近亲、身边的艺术家等各种人物,有生病、求学、恋爱、结婚、生子、办展览等种种事件,千丝万缕的关系维系着一个大家庭那岌岌可危的延续性,并且用白描式的写法描述了自身和身边人的生活方式、创作状态、思考问题的方式的变化。在大时代里,无关政治历史的宏旨,往事在说话,带领我们回到一个人的往昔,所有的事情由此都变成了生命的滋养。

本书的结尾,作者这样写道:“我们将在平静之中带着黄老三慢慢地老去。我最喜欢在散步时听到路人说,那是黄老三和它的画家主人。”幸福的岁月是逝去的岁月,不是没有感慨,更多流露的是期待。在某种程度上,回忆,并把回忆记录下来,是一个蕴含着丰富的思想的艺术行为,“向后看”是对往事与历史的复现与升华,它不但能衡量我们的现实,也能丈量我们的良心。

小述

自己一生的事,不经意就记完了。人生很复杂,也很简单。这本书里该写的都写了,不该写的也写了,无隐私可言。有人喜欢,也会有人不喜欢。不过应该说写的应该是真实的,不管真与假,只不过是艺术的方式问题。真实,那是细细写实的描绘,如说不真实,那只不过是用了表现或抽象的写法,其实都是真实的,就看你怎么看。绝对真实也会有主次轻重选择和夸张放大的可能,这大概就是文学的形式逻辑吧。仁者见仁,智者见智,各得其所就好了。

人的一生并不算太短,但过起来只是一瞬间的事,当人想到要留住时光时,已经晚了。

第一部 我家住在重庆嘉陵江边上

重庆嘉陵江边的那些岁月

是老了的缘故,这段时间总是想起我的故乡,重庆。在李子坝的老屋,以及江边的沙滩和江中分水的石头堤坝,还有那非常多的大大小小的鹅卵石,其中不乏非常美丽的奇石。人民路建国村的那幢租住的小洋房和通向曾家岩去上学的小径。

我曾几次到重庆去寻觅记忆中的故地,几十年的风风雨雨,已时过境迁,但仍可见其与记忆呼应的痕迹。现在高楼林立,面目全非,但人的思念却顽强地串连着被碾压成碎片的过去。

1937年抗日战争爆发,这一年我出生了。我出生时情况很糟糕,几乎出不了医院,但总算活了下来,健康情况却很差,生病不断。我母亲是一个上学堂的高中毕业生,大家闺秀,不会带孩子。我从小是由奶妈带大。三四岁以前的事,我是完全无记忆的。据我母亲回忆,我启蒙得较早,大概四岁就到幼儿园,五岁多就上小学读书。这些事,我只有大概的一些印象,读什么,怎么读,一点也记不清,只朦胧地记得,好像是几个同学围坐在一个方桌四周,一间教室里有好几个方桌。据说我连这样的读书也是经常停学,原因是生病。

我家在李子坝好像是13号吧,后面是叫复兴关的一座山,垂直高度也就是两三百米,前面是公路,这一带的房子都是在公路边砌起的十来米高的石墙上形成的平地上修建的。我家房子后面也是石砌上去的坝子,上面也有一排沿路边比较简单的住房,房后又是一条马路,大家叫它二层马路。

我家是外公的一栋三层楼洋房,旁边还有一栋小一些的两层楼房。靠公路一边是花园,有些大梧桐树。花园边的石坎子和城墙一样,可望着下边马路上的车来车往。马路对面有一两栋大一点的房子,其他有一些沿路边散落的小店。顺着石级再往下就可下到嘉陵江边去了。从马路到江边是一个斜坡,坡很陡,全是零乱修建的重庆特有的捆绑竹房子,住的大都是穷苦人家。重庆是个山城,李子坝就是立在嘉陵江边的复兴关这座山的半山坡上。这座山往前延伸就到上清寺,两路口进城中心,在上清寺从牛角坨码头可至江北。往后延伸就到化龙桥和大学集中的沙坪坝、磁器口,这是小说《红岩》发生的地方。

从我家前面的马路朝化龙桥方向,不远大约三四百米,有一个斜开的岔路口,转回到我家后面的二层马路。在岔路口处是当时很有名气的“大公报馆”,抗战时期由上海迁入。李子坝小学就在紧邻的旁边。小学非常简单,房子紧靠着后面的陡坡而建。房后的墙壁和坡连在一起,没有窗户,采光是靠前面的窗子。三层土木结构。木地板到处开缝,踩着咯吱响。前面紧靠公路是一个两个球场大的操场,土石铺开,正中有一座不大的石台子和很高的旗杆,每天早上学生在这里集合,有时校长讲话然后唱国歌升旗,全体背诵着总理遗嘱,解散后进教室上课。

这座校舍的结构很特殊,三层房一字排开,进口在正中旗杆后。由左右两边八字沿梯上行,到两米高处是一个三米多高,两米多宽的门洞,顺

着向上的石梯,可进入一层、二层、三层的左右两边的教室。这个可谓紧凑型的学校,五年级以前我都在那里度过。

这个学校虽极其简陋,然而这里任教的老师可以说都是各地大学毕业生,而且非常敬业。在学校旁边山坡上是一个教会医院,有一次给全校学生作体检,很认真。男学生全部在一间房里脱光了裤子,由女护士一个一个地用镊子敲打小鸡鸡,看有没有反应。其中有两个较大年龄的同学,小鸡鸡一下子直起来,在同学们的眼光下,下意识地用双手遮住那个地方,并蹲下去,脸涨得通红,也弄得我们非常不好意思。后来才知道女同学也一样地检查全身。西方人的科学态度在国人的文化习惯中显得非常异类,但也被接受了。当时同学们感到很新奇,但并未有人反对和抵制这种异类的方式。我经常因生病休学几个月,后又接着原班级再读。我读书并不用功,活泼好动,但不捣蛋,成绩总是很好。在李子坝小学时的同学和老师我大多都记不起来了,但有一个例外。当时学校来了一个新面孔,那是一个小女孩,瘦瘦的,长发辫,长得很好看。不知怎么的,我总想看见她。放学的时候,我在后面,又超到她前面看看她,然后才回家。后来才知道这个每天一人独自上学的女孩竟是当时大官杨森的女儿。有很长一段时间,我休学在家,但我总是在马路边我家高坎石围栏上等着,看她路过上学或放学回家。后来她转学走了,以后再也没有见到,但我对她的印象却一直留在脑海里。那时我也就十来岁。

在我的脑子里,五六岁以前的事像罩上一层雾,很模糊,但日本飞机炸了我外公的三层楼房,我都有记忆。那大概是1941年,一个下午,江北山上信号杆上挂了红球,就是一串红灯笼,红球越多就说明日机马上临空了。

当时我们全家以及佣人带上稀饭及面饼、咸菜就上后山防空洞去了。洞不是很宽敞,已有了很多人,大家靠石壁坐下,有的家庭连猫狗都带进来了,在昏暗的灯光下,各个家庭在一起有说有笑,吃着聊着,一些小孩还在里面乱跑,感觉还很好玩。战争期间,这种生活,已习以为常了。我专心地啃着肉馅面饼,心中老在想飞机怎么还不来。突然洞里开始震动了,灯光一闪一闪的,传进来一阵阵的爆炸声,声音很闷,但很结实。维持秩序的治安人员告诉大家,不要出去,这次轰炸很近,大概就在李子坝这一带。过一阵子有人在叫警报解除了,可以回家了!我们一出洞口向下一看,惊呆了,外公、大舅他们连说“完了完了”,洞口离家只有三四百米的直线,距离看得很清楚,三层楼房已荡然无存。地下炸了一个三四米深的坑,衣物杂物挂在旁边的树上和电线上,景象十分惨烈。

我爸爸牵着我不断地说“全毁了,全毁了”……那种年龄我体会不到楼房没了的感觉,但我心里却很奇怪,一个炸弹会这样厉害。对飞机“下蛋”有了具体的印象。好在旁边我外公的另一栋二层小楼虽有损坏,但还可暂时住下。李子坝当时是在重庆郊区,日本飞机一般是不炸这一个地区的。此次轰炸原来是日军了解到国民政府在复兴关山顶设立了军区机构,我家就紧靠在山下,炸弹未中山上却落在下面,正好命中我家的房子。

对于外公的三层楼房我没有具体的印象,倒是被日本飞机炸了一个大坑,在我的记忆中非常清晰。后来大坑边堆起一堆堆砌得很整齐的青砖,形成了弯来拐去的迷宫,成了我们近邻的几个四岁左右小孩玩耍的地方。有一两个小男孩把小鸡鸡拿出来拉尿,小女孩很奇怪为什么她们没有,还脱了裤子很认真地验证,甚至好奇地伸手来摸小鸡鸡,引起一阵躁动。我当时也觉得有一种怪怪的感觉。其中有一个孩子的家长,人们叫他胡督办,有时叫糊涂办,看来是军阀的什么官员,还有叫什么专员的,因为围墙给炸倒了,我们几个娃娃才有在一起玩的机会。后来围墙又被各家修好了,我们就再也没有机会在一起玩了。

这段幼儿时期对并不明白的性的好奇居然在记忆中保持得这样长久而又如此之美丽,那纯如清水的感觉再也不会有了。

我们在炸弹废墟边那栋震歪的房子里住了一段时间,说也奇怪,紧挨着的左右好几栋房屋均未受损。外公连说这是命,该有灾祸躲不过啊。被炸以后,为暂避重庆战乱,外公外婆他们就迁到南充老宅去住了很多年,避开了轰炸。

我和父母一起到小城自贡去住了一两年,父亲被任命为当地省银行办事处主任,这大概是外公通过朋友安排的权宜之计。我还模糊地记得,一天晚上房里传来了小娃娃的哭声,照看我的人对我说:“你有小弟弟了。”那是老三董克熙出生了。后来回到了重庆,父亲开了一个“和丰公司”,做些百货的买卖,我们仍然住在李子坝,没有住坏了的老房子,而是买了栋在后山半山腰紧挨防空洞、离下面二层马路要下二百米的石坎坡的别墅型的西式洋房,客厅前面是圆形窗,透过窗可看到山下很远的地方。洋房还有餐厅和四间住房,右后有一排佣人住房和灶房。房子紧靠山,房后即是一个上山的坡,种有很多大梧桐树,可挡住往下滚落的大石头。我家左面齐排有一栋三层楼的大房子,占地很宽,是大官刘文辉的公馆。右边过去不远有一些木瓦房住的是下面大公报的职工。整个复兴关半山就这一些人气,很清静,竹林、树木,乱草丛生,零乱的石板坡路,不成规则,弯弯拐拐。夕阳西下的傍晚,黄鼠狼就窜来窜去,一点都不怕人。

大家也把我们这栋房子叫“和丰公司”,我们一家住在这里,由两个男佣工和董克熙的奶妈——谭妈,带我们几个小孩。谭妈是重庆江北乡下的人,丈夫病死,有两个孩子,大孩子读过书参加青年远征军到缅甸去和日本人作战去了。她在我家很多年,负责所有家务,性格内向,不多事。父亲每天早出晚归,母亲在我印象中也不太管我们。谭妈倒是给我童年留下不少记忆。

重庆是个山构成的城市,雾大是闻名的,雷雨季节,雷声、闪电更是吓人。我家在半山腰上,闪电就在窗外爆开,可以看到一团火球和弥漫的青烟,一阵阵的焦臭味飘进房里来,经常有房子着火燃烧。尤其是在夜晚下雨是非常恐怖的。我经常被吓得蜷在被窝里不敢出声。这时谭妈总是拥着我给我讲妖精斗法的故事。她说不要怕,不会有事,这些闪电大雷是这边山上的一个妖精和江那边山上的妖精在斗法,斗赢了就成仙,败了就只能当野鬼。有时还讲熊家婆骗小孩的故事,讲长毛造反杀人的事,她说的长毛就是太平天国的队伍。她的故事很多,什么做人要做好人,坏人死后被打入十八层地狱,上刀山、下油锅,永世不得超生等等。还有二十四孝的故事,她最爱讲的是儿子光身喂饱了蚊子再请父亲睡觉的孝子。我总是在她的细声细气的故事中慢慢地入睡。住在半山上也有小偷光顾,有一个晚上,谭妈大叫:“有偷儿呀!”原来小偷在窗外面用竹杆挑屋里的衣物,还画着花脸。那年代的小偷,不敢轻易进屋,更不敢持刀杀人。听到叫声,我家男佣人端着一支步枪跑来,小偷早跑了。当时和丰公司为了安全,买了两支枪和一些子弹,但从未用过。

避轰炸到南充

后来为了安全,父亲送我们一家到南充去住了一段时间。父亲不知从何处弄来一部雪弗兰的黑色小车,途中经过遂宁县城,住了一天,我外婆以前的一个丫头,嫁给了这里的一个地头蛇,一个袍哥大爷,也就是舵把子,彭九龙,很有势力。他还请我们在当地最体面的西餐馆吃西菜,我吃的是意大利通心粉,伴着流行歌曲。那场面当时一定很奇特,袍哥大爷和一帮兄弟伙,请大城市的人吃饭,我父亲西装革履,母亲穿着旗袍高跟鞋,回想起来大有上世纪三四十年代上海滩的感觉。

离开遂宁的时候还有一个三爷站在车门边护送一程。此人把长衫衣襟解开,以此来告诉江湖中人这是自己人不能侵犯。虽然沿途常有土匪作乱,我们却顺利地到了南充。南充是个小城市,坐落在嘉陵江边,就几条东大街、西大街之类的街道,房子很古老,大都是木瓦结构,和重庆大不一样,很宁静,完全没有战争的感觉。

外公的房子好像在西大街,沿街十来间门面,中间有一道大门,进去是一个天井,有两大棵树,结着像葡萄一样的果实。两边有两排房,再往前,就是一个很大的四方的花园,穿过花园到正屋、中堂,也就是客厅。客厅两边是住房,大概有十来间。正房右边靠围墙有一长排伙房,做饭和住佣人。正房两侧和后院很宽大,种了很多很高的树。围墙有四五米高,侧面有一道小门。经常有卖粉面小吃的小贩在这里叫卖,外婆常叫佣人开门买些来吃。这座房子是名副其实的小城老宅,不知是外公何年何月修建的,完全的木结构,大柱头,木板墙。晚上睡觉会听到嘎嘎声响,怪怕人的。

那时我也就五岁,但我母亲将我送到附近的一个小学去读书。那座小学大门在街边,是一条深巷,通向里面的学堂。有四米来宽,两边是一百多米的红墙夹着,靠墙两边有很多松柏树,高高地排着,经常那上面站着很多白鹤、鹭鸶之类的鸟儿,满地是花白的鸟粪。长长的路,通到校园里,给我留下的印象现在还很新鲜。当时这所学校上课很特别,教室大大的,没有一排的课桌,只是几个方石桌子,可在四方坐着上课。至于读的是些什么,老师叫什么,现在一点也记不起来了。学校很大,有很多空地、树林,环境非常好。可见当地对教育的器重。南充当时很小,又没有日机轰炸,小城很安宁,在城西边几里处有一座西山,很有名,是当地的风景区,一到俗定的宗教节日,城里人都到那里去烧香、拜佛。那山上有一座大庙,庙中有一个老和尚,他的签是很准的,善男信女有不少求签的。这里的糖罗汉、甜大蒜是名小吃,大人小孩都要吃一些,没有不买的。我们经常去玩,呆一天是非常愉快的。

我外公有不少田地,有很多佃农耕种,是我大舅妈在具体经管这些事务。大舅妈是外婆在西充县找的赵氏本家的一个女儿,大舅和大舅妈是包办婚姻,所以大舅一直对这个婚姻感到不满,双方没有感情,家庭关系很不和睦。虽有三个小孩,但大舅长期在重庆工作很少回家。舅妈很能干,但人相貌文化差一些,因而成为家庭不幸结局的原因。

每年秋天大院里就开始张罗接待佃农来交租。院子摆了十来桌酒席,堆放着一些毛巾肥皂、脸盆烧水壶之类的日用百货,是准备送给交租粮的佃农的,那种场面很热闹。佃农们挑着谷子一家一家都来了,大人小孩,真不少。交租完后,就开始会岁,主人方要讲一些吉祥祝福之类的话,然后把礼品分送给佃农们。整个院落气氛是非常和谐的。收来的谷子,有粮仓堆放,就在临街的房子中,经碾压成米后,在临街的铺子中销售。这些事都是一些亲戚在经营。

有一次传说日机要来轰炸南充,弄得我们很紧张,于是就到城外一家佃农家去暂避。我们坐着滑杆到了一个很大的农家大瓦房前,主人是一个陈姓佃农,安排我们数人住在他的临时客房里,当时佃农生活还是很不错的,一家数口人日子还过得不错。

|

|

|

| 会员家 | 书天堂 | 天猫旗舰店 |

|  |

| 微信公众号 | 官方微博 |

版权所有:广西师范大学出版社集团 GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS(GROUP) | 纪委举/报投诉邮箱 :cbsjw@bbtpress.com 纪委举报电话:0773-2288699

网络出版服务许可证: (署) | 网出证 (桂) 字第008号 | 备案号:桂ICP备12003475号 | 新出网证(桂)字002号 | 公安机关备案号:45030202000033号